- 病院薬剤師の給料が低すぎて将来が不安…

- 頑張って専門性を高めても給料に反映されない…

- このまま病院薬剤師を続けていいのか迷っている…

こんな悩みを解決できます!

病院薬剤師として15年働き、転職を2回した私が解説します。

私も急性期病院で15年病院薬剤師として働いてきましたが、転職活動の時には給料が低いなと感じる時がありました。

幸い私は給料の面では不満に思うことはなく、当直のつらさや人間関係でうまくいかないことがあり転職しました。

しかし、友人薬剤師は給料の不満があり病院薬剤を辞めてしまいました。

多忙なのに給料が見合っていないと思っていました。

そんな多くの病院薬剤師が辞めていくのをみてきた私が実体験を元に病院薬剤師と取り巻く現状の解説と実践的な解決策を提案、より給料がアップするためのヒントを紹介しますね!

病院薬剤師の給与水準の実態

病院薬剤師の平均年収は474万円と、医療業界の中でも比較的低い水準にとどまっています。

私の15年間の経験から、実際の給与構成の内訳を詳しく解説していきます。

基本給と各種手当の実態

基本給に加えて、以下のような手当が支給されます。

残業時間は年代によって大きく異なりますね。

- 20代:月20-30時間の残業(残業代:時給2000円で月4-6万円)

- 30代:月10-20時間の残業(残業代:時給2000円で月2-4万円)

ただし、管理職になると残業代は支給されなくなります。

当直手当は1回あたり1万円で、月に2-3回の当直がありました。

重症患者の来る忙しい2次救急の日は1.5万円/回でした。

つまり、月あたり2-4.5万円の当直手当が加算されていました。

当直明けはヘトヘトで手当はありましたが、できればやりたくなかった。

手当というわけではないのですが、病院の規模や種類によって、給与水準に大きな差があります。

転職活動をやっているとわかるのですが、

大体、急性期病院だと年収500-600万円程度になり、

慢性期病院だと年収350-450万円程度になることが多いです。

毎年4月に基本給が5000円/月アップ(年間6万円の増加)となりました。

チーフに昇進した時は基本給3000円/月アップ、

副主任に昇進した時は基本給5000円/月アップでした。

責任ある立場になってもこれっぽっちかあ・・・

薬学部5年時の学生の病院実習を受け入れることができる

実務実習認定薬剤師を取得時には5000円/月の手当追加がありました。

このように、病院薬剤師の給料は基本給に加えて、様々な要素が組み合わさって構成されています。

特に注目すべきは、急性期・慢性期による給与差が大きいこと、そして資格取得や昇進による給与アップは着実にあるものの、その金額は決して大きくないという点です。

わかりやすく言えば、単純な経験年数だけでなく、どのような役割を担っているかによって給料が決定されます。

例えば、薬剤部長クラスでは年収700万円を超えるケースもありますが、一般のベテラン薬剤師では600万円前後で頭打ちとなることが多いです。

給料が低い背景と要因分析

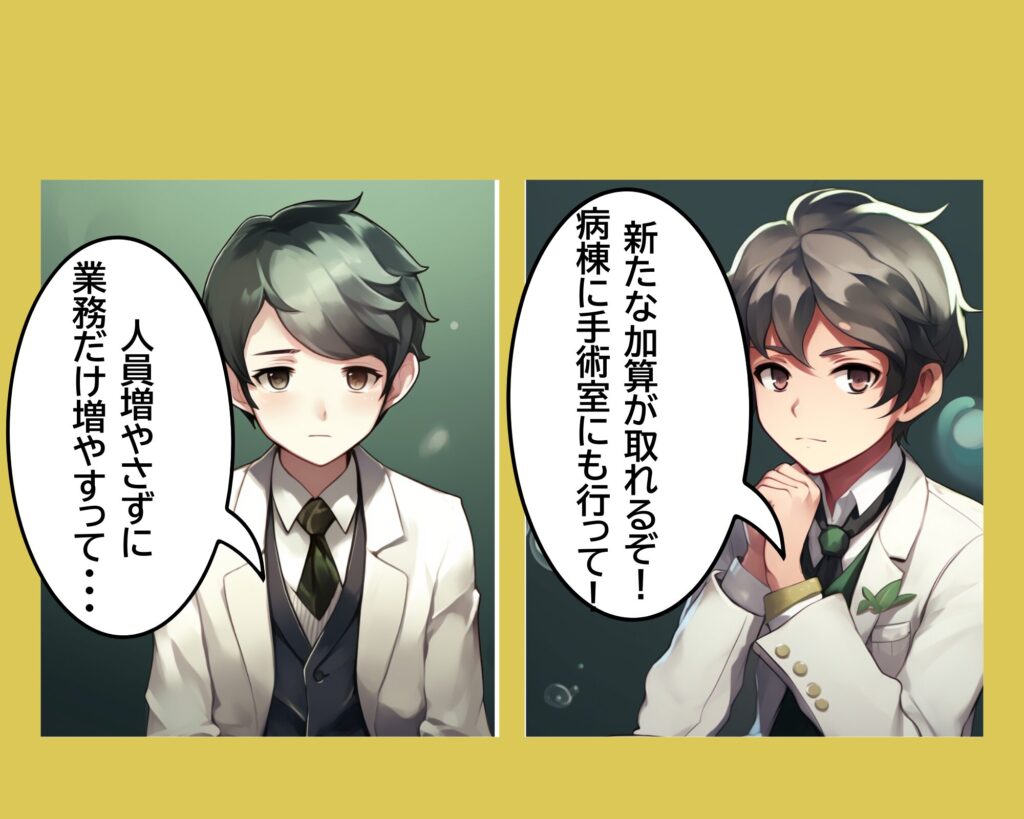

診療報酬改定の実態

診療報酬改定は、医療機関にとって重要な収益構造の変化をもたらす転機です。

2年に1度のこの改定は、表面上は医療の質向上を目指したものですが、現場の医療従事者、特に薬剤師にとっては業務量の増加や役割の拡大を意味することが少なくありません。

例えば私の体験でしたことといえば以下になります。

- 病棟薬剤業務実施加算の算定のための病棟常駐

- 薬剤管理指導料の算定件数増加への取り組み

- 無菌調製業務の拡大

- 手術室への常駐

- 集中治療室での医薬品管理

- 入退院支援センターでの初回面談

病棟薬剤業務では、入院患者への薬学的管理向上という理念とは裏腹に、限られた人員での運用が常態化しています。週20時間以上の病棟滞在という算定要件を満たすため、厳しいシフト調整が行われています。

薬剤管理指導においても、件数と質の両立が難しい状況です。数値目標達成のプレッシャーから、十分な時間をかけた丁寧な指導が困難になっています。

無菌調製業務の拡大は安全性向上を目指していますが、技術的難易度の高さや曝露リスクに加え、適切な研修や設備が不十分なまま進められることが問題です。

手術室や集中治療室での業務など、他の拡大分野でも同様に、専門性の要求が高まる一方、既存業務との並行実施による時間的制約が大きな負担となっています。

しかし、これらの努力が直接給料に反映されることは

残念ながらありませんでした。

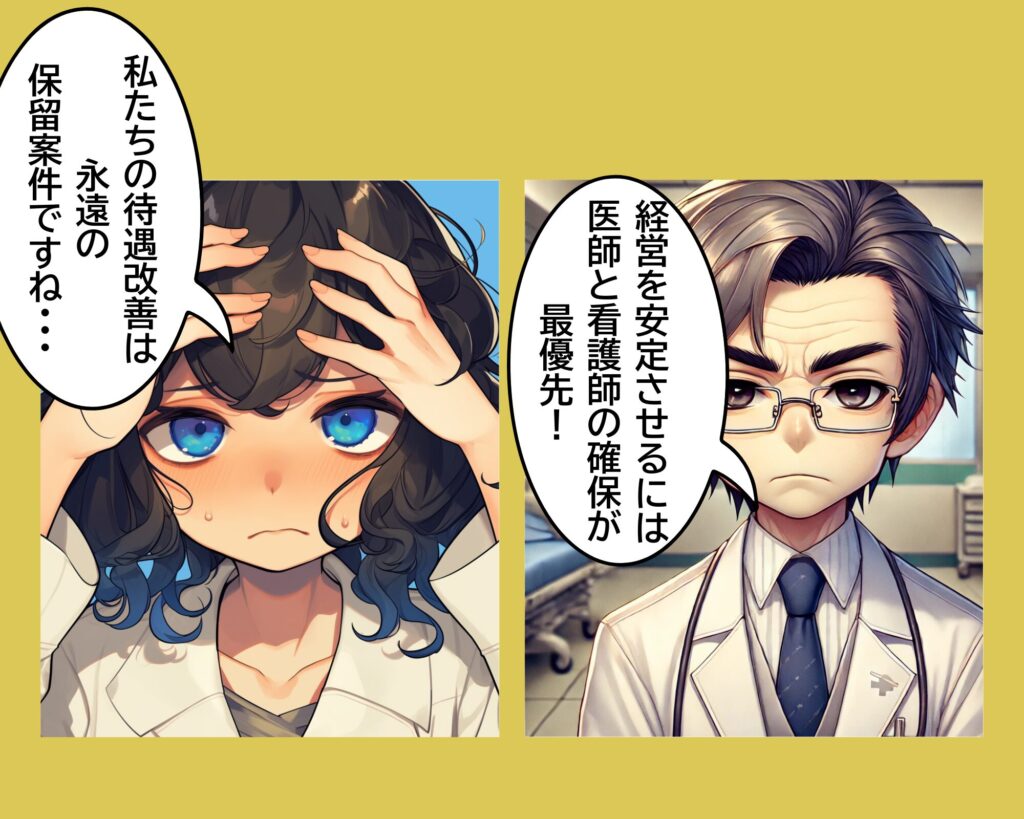

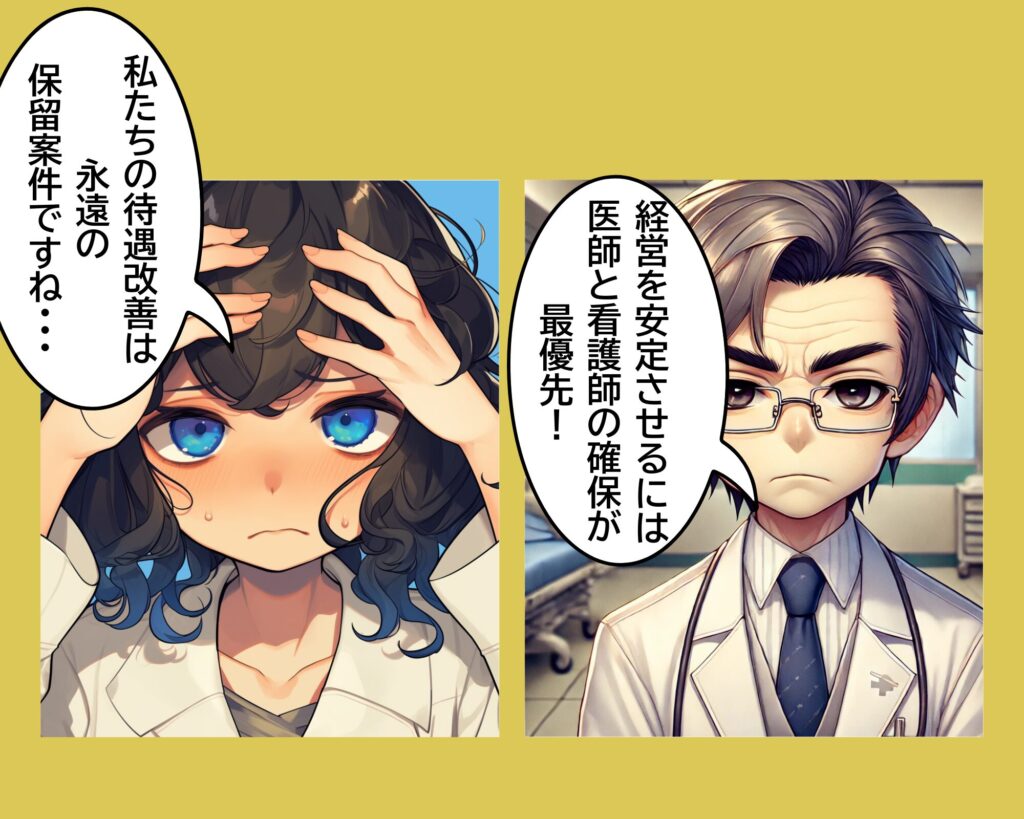

病院経営状況との関連性

病院の経営状況は薬剤師の給料に直接的な影響を及ぼしています。その実態と課題について詳しく説明します。

医師・看護師の人件費優先の実態

医療機関の限られた予算の中で、人件費配分には明確な優先順位が存在します。この優先順位は単なる職種間の差別ではなく、病院経営の視点から見た「必要性」と「市場原理」に基づいています。

- 高額な基本給の設定

- 診療科手当

- 学会参加費の補助

医師は病院経営において最も重要視される人材であり、その待遇は他の医療従事者と比較して特に手厚くなっています。

専門性や経験年数に応じて、他の医療従事者と比較して大幅に高い基本給が設定されています。特に外科医や特定の専門医は市場価値が高く評価されています。

診療科手当は特に人材不足が深刻な診療科(産婦人科、救急科、麻酔科など)では、医師確保のために特別手当が設けられています。

その他に国内外の学会参加にかかる旅費、宿泊費、参加費などが病院から補助されるケースが一般的です。

これらの手当は、単に医師の待遇を良くするためだけではなく、激しい医師の獲得競争の中で優秀な人材を確保・維持するための病院経営戦略の一部となっています。

- 夜勤手当の重点的な配分

- 特殊勤務手当の設定(例えば危険手当)

- 資格手当の充実

看護師は24時間体制の医療サービス提供において中核的役割を担うため、特にシフト勤務に関連した待遇が充実しています。

看護師の待遇においては、心身への負担が大きい夜勤に対して基本給の30〜50%増しの手当が重点的に配分されることが珍しくなく、これが月収に大きな差を生み出しています。

また、感染症病棟、精神科病棟、ICUといった特に心身的負担の大きい部署で働く看護師には、危険手当や特殊勤務手当が設定されています。

キャリアアップの面では、専門看護師や認定看護師などの上位資格を取得した看護師に対して、月額1万円〜5万円程度の資格手当が支給されるのが一般的な傾向です。

一緒に働いていた看護師さんの話によると・・・

実は看護師の場合は夜勤をしないと手当が相応につかず、

世間のイメージよりもだいぶ給料が低くなりますよ。

このような待遇の差は、医師や看護師の人材確保が病院経営の最重要課題となっているためです。

特に地方の病院では、医師の確保が経営存続の鍵となるため、薬剤師の待遇改善よりも優先されるのが実情です。

薬剤部門の収益性向上への取り組み

薬剤師の給料の低さには、薬剤部門全体の収益性の低さが大きく影響しています。

医療機関において薬剤部は「経費がかかる部門」として見られがちであり、直接的な利益を生み出すよりも費用がかかる部門として認識され、病院全体の収益構造の中で優先度が低く位置づけられることが少なくありません。

その中でも薬剤部では限られた条件の中で収益向上に努めています。

- 後発医薬品使用促進

- 薬剤管理指導料の算定強化

- 入院患者全員への薬剤指導実施

- 退院時指導の徹底

薬剤部は後発医薬品(ジェネリック)の使用促進による薬剤費削減や、入院患者への薬剤指導実施の徹底による薬剤管理指導料の算定強化など、病院経営の安定化と収益向上に貢献しています。

しかし、これらの取り組みによる収益改善が、

直接薬剤師の待遇改善につながることはまれでした。

病院全体の予算配分において、薬剤部による収益向上分が薬剤師の給与や待遇改善に還元されるシステムが確立されていないケースが多く、収益貢献と待遇の間には大きな乖離が存在しています。

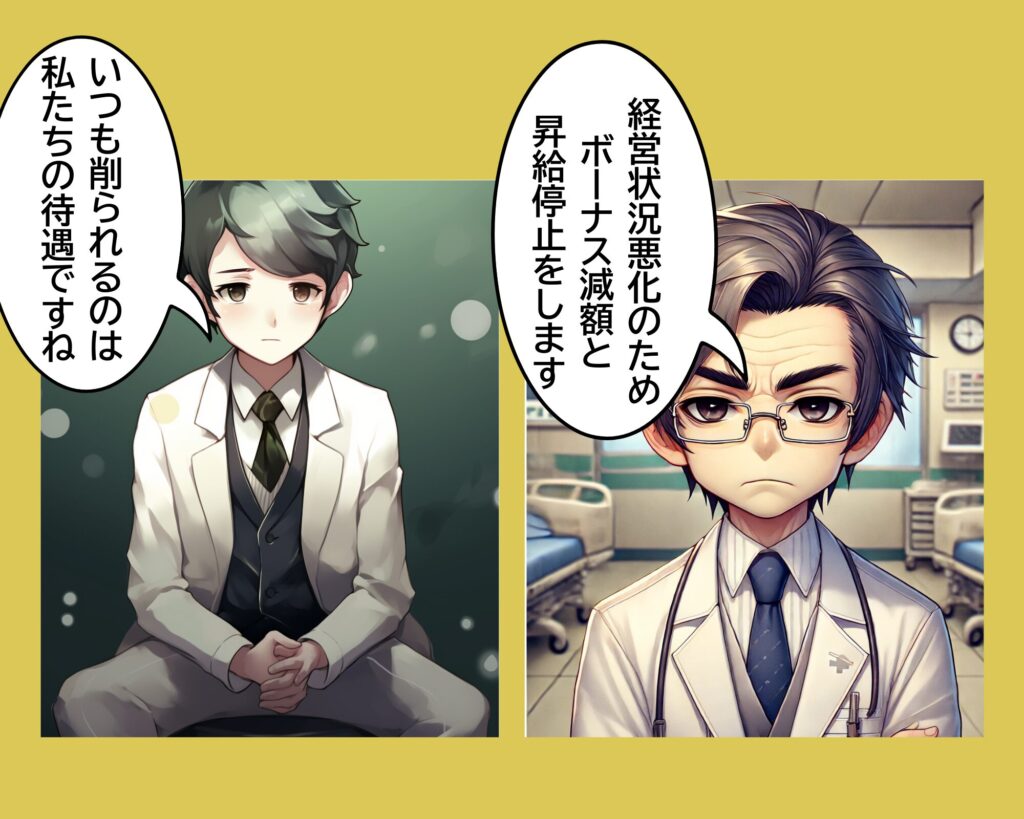

経営状況悪化の影響

病院の経営状況が悪化した場合、その影響は以下のような形で現れます。

- 賞与の大幅な減少

- 民事再生中の病院では、ボーナスが激減

- 経営改善まで待遇回復の見込みが立たない

- 定期昇給の見送り

- 各種手当の見直し

病院の経営状況が悪化した場合、その影響はまず賞与の大幅な減少として顕著に現れます。特に民事再生法の適用を受けている病院では、ボーナスが激減するケースが多く見られます。

また、経営が改善するまでは待遇回復の見込みが立たないという不安定な状況が続きます。さらに、定期昇給の見送りがとられることも少なくありません。

加えて、これまで支給されていた各種手当の見直しや削減も行われます。

このように、病院薬剤師の給料は病院全体の経営状況に大きく左右される構造となっており、どの職種にも共通することではありますが、特に経営悪化時の影響を直接的に受けやすい立場にあると言えます。

他業態との給料比較データ

病院薬剤師の給与水準は、他の薬剤師職種と比較すると全体的に低い傾向にあります。

これは医療機関特有の非営利経営体制により、業績連動型の給与体系が採用されにくいためです。

各業態の実態を詳しく見ていきましょう。

調剤薬局薬剤師との比較

調剤薬局薬剤師の平均年収は550万円前後で、病院薬剤師より約80万円高い水準にありますが、実態はより複雑です。

・処方箋1枚あたりの技術料収入の違い

・営利企業としての柔軟な給与設計

・業績連動型賞与の導入

処方箋1枚から得られる技術料収入には大きな差があります。基本調剤料や薬学管理料などの算定要件を満たすかどうかで、同じ処方内容でも収益に差が生じます。

特に在宅業務や服薬情報の一元管理ができる薬局では、高い技術料を得られる傾向にあります。

地域や競合状況に応じて基本給を調整する薬局もあり、病院にはない営利企業としての柔軟な給与設計が可能です。

そのため、多くの調剤薬局では、薬局全体の業績に連動した賞与制度を採用しています。

病院から調剤薬局への転職による給与変動

調剤薬局で働く薬剤師の給料は、病院から調剤薬局への転職によって大きく変動します。

一番給料に影響するのは、かかりつけ薬剤師へのステップアップです。

まずはどれだけ病院で長くキャリアを積んでいようが、調剤薬局に転職するときには一時的に給料がダウンする可能性があります。

しかし、かかりつけ薬剤師になった後は待遇が改善されることが多いようです。

- 薬局勤務経験が3年以上あること

- 勤務先の薬局に週32時間以上勤務していること

- 勤務先の薬局に1年以上在籍していること

- 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定薬剤師を取得していること

- 医療に関わる地域活動に参加していること

このような要件があるために、かかりつけ薬剤師になるためには約5年かかります。

興味深いことに、逆のパターンも見られます。友人はこう語ります。

調剤薬局で5年働いた後、大学病院に転職しました。

給料は2割ほど下がりましたが、チーム医療の一員として直接患者さんの治療に関われる喜びは、転職してよかったと思いました。

調剤薬局から病院へ転職する薬剤師は、給料よりも「やりがい」を重視する傾向があり、これは現代の薬剤師のキャリア選択の多様化を示しています。

製薬企業との給与差

製薬企業に勤務する薬剤師の年収は、一般的に650万円から800万円の範囲ですが、職種によって大きく異なります。

かつてのMR(製薬会社などに所属する営業担当者)、特に外資系製薬企業では、部長職になれば年収1000万円を超えることも珍しくありませんでした。

基本給に加え、業績連動型のインセンティブボーナス、社用車、充実した福利厚生など、待遇面は非常に恵まれていました。

また、「情報提供の自由度」という点も重要です。MRは新薬の特徴や効果について、比較的自由に医師へ情報提供できました。

学会発表データや海外での使用例など、幅広い情報を提供することで、医師との信頼関係を構築し、製品の価値を伝えることができたのです。

外資系MRとして15年働いた頃は、医師と対等に議論できる専門性と、

それに見合った待遇がありました。

というベテランMRの声もよく聞かれます。

しかし現在、製薬業界全体で人員削減の波が押し寄せ、早期退職制度の導入により、ベテランMRが業界から去る現象が起きています。

これは単なるコスト削減だけでなく、MRの役割そのものの変化を反映しています。

特に大きく変わったのが「情報提供の制限」です。薬機法改正や業界自主規制の強化により、MRが提供できる情報は厳しく制限されるようになりました。

具体的には、

- 適応外使用に関する情報提供が厳しく制限され、適応の範囲内でしか説明できない

- 比較データの提示に厳格なルールが設けられた

- 学会情報の提供にも規制が強化された

現場からは『もっと詳しい情報が欲しい』と言われても、提供できないジレンマがあります。

医療現場のニーズと規制の間で板挟みになることが増えました

と現役MRが漏らしていたのを聞きました。

ドラッグストアで働く薬剤師の実態

ドラッグストアに勤務する薬剤師の年収は、一般的に550万円から650万円の範囲ですが、

全国どこでも、例えば中部地方といったエリア内だけ、東海地方といったエリア内だけ、三重県内だけといった勤務地が選べるエリアによって異なります。

また、ドラッグストア薬剤師の特徴的な労働条件として以下の点が挙げられます。

- 複数店舗間での頻繁な応援体制

- 不規則な勤務シフト

- 長距離通勤の可能性

- 労働環境の課題

- ワークライフバランスへの影響

ドラッグストアで働く薬剤師の労働環境には、一般的にあまり知られていない特有の課題があります。

ドラッグストア薬剤師の最も大きな特徴は、複数の店舗を行き来する勤務形態です。人員不足の店舗へ急に応援に行くことも珍しくありません。

今週は自宅から近い店舗、来週は車で1時間かかる店舗というように、

勤務地が頻繁に変わることで、安定した生活リズムを保つことが難しくなっています。

また、シフト勤務の不規則さも大きな課題です。早番、遅番が週ごとに入れ替わり、休日も固定されないため、プライベートの予定を立てにくい状況に多くの薬剤師が悩んでいます。

会社によっては土日祝日の出勤もあり、友人や家族との時間を確保するのに苦労することも少なくありません。

これらの要因が重なり、ワークライフバランスの維持が難しくなっています。家庭との両立を目指す薬剤師にとって、不規則な勤務体制は大きなストレス源となっているのが現状です。

このように、各業態にはそれぞれの特徴があり、単純な給料の比較だけでなく、働き方や将来性なども含めた総合的な検討が必要です。

特に近年は、各業態とも従来の働き方や給与体系が大きく変化しており、転職を考える際には慎重な判断が求められます。

給料に関する現場の声と課題

病院薬剤師の給料に対する不満は、特に若手世代で顕著になっています。

単に給与水準の問題だけでなく、業務内容との関連で、より複雑な課題が存在しています。

若手薬剤師の給与満足度

若手薬剤師の約70%が現在の給与に不満を感じていますが、その背景には給与面の様々な課題が大きく影響しています。

・同期の調剤薬局に勤務する薬剤師との給与格差

・キャリアアップが給与に反映されにくい

・昇給率の低さ

特に目立つのは、同じ時期に就職した調剤薬局勤務の同期と比較した際の明らかな給与格差です。

また、病院薬剤師は継続的な学習や専門性の向上など努力を重ねてキャリアアップを図っても、それが給与に十分反映されにくい傾向があります。

さらに、年々の昇給率が低く抑えられていることも、給与面での不満が高まる大きな要因となっています。

これらの問題が複合的に作用し、若手薬剤師の間で給与に対する不満が広がっているのです。

職務内容と給与のミスマッチ

病院薬剤師の業務は質・量ともに著しく変化してきていますが、その業務の拡大や複雑化に対して、待遇面での評価が十分に追いついていないのが現状です。

特に近年注目されているのが医師からのタスクシフトの流れです。

タスクシフトの現状と課題

- 処方修正や代行処方

- スチュワードシップにおける処方権限

具体的には、医師の業務負担軽減のため、薬剤師が処方の修正や代行処方を担当したり、抗菌薬適正使用支援(スチュワードシップ)において一定の処方権限を持つようになってきています。

これにより、医師への疑義照会待ち時間が短縮され、患者サービスの向上や業務効率化というメリットがもたらされていますが、このような責任と専門性の高まりに対して、薬剤師の待遇面での評価が適切に反映されていないという課題が残されています。

- 「薬に関することは全て薬剤師に」という風潮

- 業務量の一方的な増加

- 十分な人員配置のない状況での負担増

病院内での「薬に関することは全て薬剤師に」という風潮が強まる中、他職種からのタスクシフトも急速に進んでいます。

このことが薬剤師の業務量を一方的に増加させているにもかかわらず、それに見合った人員配置が十分になされないまま負担だけが増えている状況が続いています。

こうした実態を踏まえると、病院薬剤師の給与に関する課題は単に金額の多寡だけでなく、増加する業務内容や責任の重さなど、多岐にわたる要因が複雑に関連していることがわかります。

特に注目すべきは、薬剤師の業務が高度化し責任が増大しているにもかかわらず、それに見合った待遇面での評価が追いついていない現状が、多くの若手薬剤師の間に不満を生み出す根本的な原因となっていることです。

給与改善に向けた取り組みと今後の展望

病院薬剤師の処遇改善施策

2024年度から始まった処遇改善加算により、若手薬剤師を中心とした給与引き上げが具体化しています。

以下の制度が整備されたためです。

- 薬剤師処遇改善評価料の新設

- 病棟薬剤業務実施加算の見直し

- 医師の働き方改革に伴う業務移管の評価

これは薬剤師処遇改善評価料の新設、病棟薬剤業務実施加算の見直し、そして医師の働き方改革に伴う業務移管の評価という3つの制度整備によるものです。

この改革によって、40歳未満の薬剤師を対象として、月額平均12,000円程度の処遇改善が実施される予定となっています。

これは若手薬剤師の待遇改善に向けた具体的な一歩として注目されています。

薬剤師の専門性評価の向上

薬剤師の専門性評価の向上が進み、専門薬剤師制度の拡充により、キャリアパスと給与の連動が徐々に実現されつつあります。

例えば、がん専門薬剤師のような資格別の手当制度が確立され、月額2〜5万円ほどの手当が支給されるようになっています。

これらの専門薬剤師は抗がん剤レジメンの管理や副作用のモニタリングなど、より専門性の高い業務を担当し、病院全体の医療の質向上に貢献しています。

同様に、抗菌薬の適正使用支援やICTラウンドなどの重要な役割を担う感染制御専門薬剤師にも月額2〜4万円ほどの手当が付与されています。

同期は8年から10年の研鑽でこれらの資格を取得している現状です。

このような専門資格の取得は基本給に加えて専門性を評価する手当が付与されることで、結果として年収の上昇につながる重要なキャリアパスとなっています。

診療報酬改定の影響と期待

2024年度の診療報酬改定では、薬剤師業務の評価が見直されています。理由は、以下の項目が重点的に評価されることになったためです。

- 薬学的管理の充実

- 外来患者への薬学的介入

- 医療安全対策における薬剤師の役割

入院患者に対する薬剤総合評価や退院時の継続的な薬学的管理、さらには在宅医療への関与など、薬剤師の職能を活かした業務が適切に評価される仕組みが整備されつつあります。

外来患者への関わりも重視されており、特にがん患者への指導強化やポリファーマシー対策、服薬アドヒアランスの向上支援など、より包括的な薬学的管理が求められています。

現状の業務の延長上にある業務も多いので、取り組みやすいですね。

ただし、マンパワーがもっと必要になるとは思いますが・・・。

スキルアップによる収入向上

収入向上を目指す病院薬剤師にとって、計画的なスキルアップとキャリアアップが極めて重要な要素となります。

- 学会発表による実績作り

- 論文投稿による研究実績

- 後進の指導経験

具体的には、学会での研究発表を通じた実績づくりや、専門誌への論文投稿による研究業績の積み上げ、さらには後輩薬剤師の指導経験などが有効です。

これらの活動を継続的に行うことで専門性と評価が高まり、昇給や昇進の機会が増えていくことになります。

結果として、これが収入アップにつながるという好循環を生み出すのです。

つまり、病院薬剤師が収入を向上させるためには、日々の業務をこなすだけでなく、長期的な視点に立った計画的なキャリア形成と専門性の向上に取り組むことが不可欠だと言えるでしょう。

病院薬剤師の給与改善に向けた制度的な整備は着実に進んでいますが、その効果を最大限に活かすためには、計画的なキャリア形成と専門性の向上が重要となります。

福利厚生と総合的な待遇について

病院薬剤師の待遇は、給与だけでなく福利厚生も重要な要素です。なぜなら、ワークライフバランスの確保や専門性の向上には、充実した福利厚生制度が不可欠だからです。

実際に、私が経験した病院では、学会参加費用の全額補助や、認定資格取得のための研修費用補助など、キャリアアップを支援する制度が整備されていました。

各種手当の詳細

病院薬剤師の待遇を構成する手当は、基本給と同様に重要な収入源となっています。

理由は、以下のような多様な手当が設定されているためです。

- 当直手当:1回2〜3万円

- 住宅手当:月額1〜3万円

- 家族手当:月額1.5万円

- 通勤手当:実費支給が一般的

当直業務を担当した際には1回あたり2〜3万円の当直手当が支給され、住居に関しては月額1〜3万円の住宅手当、家族がいる場合は月額1.5万円程度の家族手当が付くことが一般的です。

また、通勤手当は実費や定期券が支給されるケースがほとんどです。

これらの手当を全て合計すると、月収全体の15〜20%を占めることも珍しくなく、薬剤師の実質的な収入を考える上で無視できない要素となっています。

休暇制度と働き方

休暇制度は以下のような特徴があります。

| 休暇種別 | 日数 | 取得条件 |

|---|---|---|

| 年次有給休暇 | 初年度10-20日 | 入職半年後から |

| 夏季休暇 | 3-5日 | 別途付与 |

| リフレッシュ休暇 | 3-5日 | 勤続年数に応じて |

年次有給休暇は初年度に10〜20日が付与され、通常は入職から半年後に取得可能となります。

これに加えて、夏季休暇として別途3〜5日、さらに勤続年数に応じてリフレッシュ休暇が3〜5日付与される制度が一般的です。

有給休暇の取得率は部署により大きく異なり、

薬剤部では平均40〜60%程度の取得率で、人や病院によって

ほとんど取得していないこともあります。

資格取得に向けた自己啓発支援

研修制度は薬剤師のキャリアアップを支援する重要な仕組みとなっています。特に学会参加への補助と資格取得支援は、多くの病院で導入されている代表的な制度です。

学会参加補助

私が過去に勤務していた病院では、学会参加に関して充実した

支援が提供されていました。

- 参加費全額補助

- 交通費実費支給

- 宿泊費の定額支給

- 年間2〜3回まで出張扱い

具体的には、学会の参加費が全額補助され、交通費は実費支給、宿泊費も定額で支給される制度がありました。

さらに年間2〜3回までは出張扱いとなり、業務として学会に参加することができました。

このような支援によって、最新の医療知識や技術を習得する機会が確保されていました。

資格取得支援制度

私が過去に勤務していた病院では、

資格取得に向けた支援も充実していました。

- 受験料の補助

- 研修参加費用の補助

- 資格取得休暇の付与

- 通信教育の受講料補助

専門薬剤師などの資格試験の受験料補助や、資格取得に必要な研修参加への費用援助があります。

資格試験準備のための特別休暇が付与されたり、通信教育の受講料が補助されたりする制度も整備されています。

こうした支援に加えて、eラーニングシステムの提供、専門書籍の購入補助、定期的な院内勉強会の開催など、薬剤師が自己啓発に取り組むための環境が総合的に整備されています。

これらの制度を活用することで、薬剤師は自身の専門性を高め、キャリア形成を進めることができるのです。

まとめ

病院薬剤師の給与水準は、平均年収474万円と他の薬剤師職種と比べて低い傾向にあります。

その背景には、非営利の医療機関特有の経営体制や、医療費抑制政策の影響があります。

しかし、2024年の診療報酬改定による処遇改善や、専門・認定資格の取得による手当の充実など、給与改善に向けた動きも始まっています。

また、給与だけでなく、充実した研修制度や資格取得支援など、総合的な待遇の面でも改善が進んでいます。

今後は、薬剤師の専門性がより評価され、それに見合った待遇が実現されることが期待されます。

コメント